Oleh: Asghar Saleh

________

ANDA membutuhkan imajinasi untuk membayangkan masa depan yang tidak ada – Azar Nafisi penulis perempuan kelahiran Iran yang kini bermukim di Amerika menuliskan ini sebagai penanda bahwa kita adalah makhluk dengan hasrat untuk menguasai dan tak berhenti mengejar apa yang ingin dicapai. Imajinasi membuat lompatan-lompatan futuristik yang kadang direncanakan tapi juga kadang terjadi karena cemas dan takut.

Ketakutan berbalut cemas itu dilawan dengan cara menghadirkan imajinasi dalam ruang fiksi ilmiah. Novel Yuah Harari dalam bukunya “21 Pelajaran Untuk Abad Ke-21” menyebut fiksi ilmiah telah jadi genre terpenting dalam kehidupan manusia karena cara pandang kebanyakan orang untuk memahami kecerdasan buatan, rekayasa biologis maupun perubahan iklim. Fiksi ilmiah lebih diterima orang ramai ketimbang jurnal-jurnal sains yang hanya dibaca para pakar.

Tahun 1960, Manfred E. Clynes dan Nathan S. Klien – dua ilmuwan NASA mempopulerkan “cyborg” yang merupakan gabungan dua kata “cybernetics” dan “organism” sebagai solusi manusia untuk menghadapi kemungkinan adanya kehidupan di angkasa luar yang ekstrim. Gabungan tekhnologi dan biologis ini semula terbatas pada diskusi dan eksplorasi subyek angkasa luar. Tetapi dalam perkembangannya, mulai merambah budaya dan kesehatan.

Lahirlah karya fiksi yang mendekatkan peradaban dengan sesuatu yang serba muskil. Cyborg misalnya, pertama kali muncul dalam cerita-cerita pendek karya EM Forster berjudul “The Machine Stops” yang beredar awal tahun 1909. Juga ada drama punya Karel Capek “RUR” yang memperkenalkan istilah robot. Usai Perang Dunia II, cyborg digambarkan sebagai musuh bersama yang harus dihancurkan dalam film “The Day The Earth Stoo Still” (1951) dan “Andromeda Strain” (1971).

Semasa anak-anak, saya dan sebagian besar kita menggemari betul serial “The Six Million Dollar Man” dan “The Bionic Women” yang kerap diputar TVRI. Pemeran utama di film ini menggunakan implan bionik yang melipatgandakan kemampuan fisiknya. Tahun 1980an, dunia juga mulai mengenal cyborg yang mendekati sifat manusia. Punya sisi emosional sebagaimana terlihat dalam film “Blade Runner”. Setelah itu, fiksi cyborg yang menakutkan dan jadi ancaman di awal kemunculannya perlahan berubah jadi humanis.

Kita akrab dengan kepintaran mesin yang memperbudak manusia dalam trilogi “Matrix”, lalu ada “Robocop” dengan beberapa sekuelnya, juga film “Robot” dan ‘Ex Machina” yang menggambarkan cyborg yang sangat mirip manusia. Kita tentu tak bisa juga menafikan “Terminator” dan part lanjutannya yang menguras emosi. Film memorable yang menempatkan Arnold Schwarzenegger sebagai “Super Hero” meski namanya sulit dilafalkan.

Kelindan manusia dalam pusaran film-film fiksi ilmiah inilah yang membuat Donna Haraway dalam bukunya “A Cyborg Manifesto” menyebut cyborg adalah entitas baru yang terfragmentasi dan terstuktur. Seiring kemajuan tekhnologi, Ia bertaut sangat erat dengan manusia post modern yang saling terhubung. Dominasi tekhnologi pula yang membuat manusia secara fisik maupun tidak semakin menjadi cyborg. Di titik inilah, kemanusiaan semakin diretas.

Tapi benarkah kemajuan tekhnologi membawa manusia ke peradaban yang makin mumpuni? Hidup bisa jadi makin mudah. Segalanya terkoneksi dengan sistem digitalisasi. Tetapi seiring itu, kemajuan yang revolusioner memperluas kendali manusia atas alam. Kita menjadi antroposen yang makin rakus dan lepas kendali. Tahun 1989 ketika Bill Mc Kibben mengumumkan “The End of Nature”, dia mengajukan semacam teka teki epistemologis yang hiperbolis – entah apa sebutannya bila kekuatan alam liar dan cuaca, hewan dan tumbuhan telah begitu banyak diubah oleh manusia sehingga tidak lagi benar-benar “alami”?.

Dalam “The Great Divergence”, Kenneth Pomeranz mengingatkan kita dengan sebuah pertanyaan klasik. Mengapa Eropa yang dulu tertinggal dibanding kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan di Cina, India dan Timur Tengah, menjadi lebih maju setelah memisahkan diri secara dramatis dari seluruh dunia pada abad ke 19. Pertanyaan besar “mengapa Eropa?” dijawab “The Great Divergence” dengan sederhana ; batu bara.

Dunia berubah secara cepat setelah batu bara jadi pembakar revolusi industri. Kapitalisme lahir dan menuntut lebih banyak ruang, kekuasaan yang lebih besar dan otonomi yang bebas. Kapitalisme juga mendorong lahirnya kuriositas sumber daya alam. Ada keterbatasan “carrying capacity” batu bara untuk terus menerus jadi pembakar utama. Butuh ruang untuk menjelajah, eksplorasi baru dan eksploitasi untuk menjaga keberlangsungan industri.

Setelah batu bara, minyak bumi, gas alam, tembaga, timah dan kekayaan bumi dieksploitasi untuk kepentingan industri dan berdampak buruk bagi hutan dan lingkungan, orang ramai mulai menyuarakan protes. Bumi harus “diselamatkan”. Tapi perburuan terhadap kekayaan di perut bumi tak pernah berhenti. Ketakutan akan kerusakan yang lebih parah disamarkan dengan penggunaan tekhnologi “ramah lingkungan”. Ramah di sini lebih pada subyek – semacam upaya mengendalikan meskipun obyek berupa lingkungan tetap akan rusak karena bahan baku yang ramah itu ada di dalam perut bumi.

Tahun 1751, Axel Fredrik Cronstedt – seorang ahli kimia berkebangsaan Swedia menyelidiki mineral baru yang berasal dari tambang di Los Halsingland, Swedia. Ia mengira mineral ini mengandung tembaga, tapi yang Ia ekstrak ternyata adalah jenis logam baru yang kemudian dipublikasikan dengan nama Nikel pada tahun 1754. Logam dengan simbol “Ni” ini memiliki keunggulan lain yakni tidak berkarat. Ia jadi pengantar listrik dan panas yang aman. Nikel saat ini menjadi bahan dasar lebih dari 300.000 produk industri mulai dari peralatan dapur, industri militer, baterai, pesawat terbang, peralatan medis, transpotasi darat, kelautan, arsitektur hingga bahan kosmetik. Ia jadi simbol masa depan manusia.

Data dari Australia Departement Of Industry, Innovation And Science menyebut kebutuhan nikel mencapai 3 juta ton pada tahun 2023. Dan meningkat jadi 3,1 juta ton pada tahun 2024. Permintaan akan terus bertambah dan sebagaimana hukum jual beli – harga Nikel di pasaran dunia akan terus meroket. Nikel jadi primadona baru. dan karena itu, penambangan nikel dilakukan secara masif untuk memenuhi kebutuhan global.

Di Indonesia, tambang nikel pertama ditemukan oleh seorang Belanda bernama Kruyt di pegunungan Verbeek Sulawesi pada tahun 1901. Delapan tahun kemudian biji nikel pertama kali ditemukan oleh seorang ahli geologi Belanda, EC Abendanon di daerah Kolaka Sulawesi Tenggara. Data US Geological Survey mencatat, cadangan nikel yang dimiliki Indonesia mencapai 4,5 juta metrik ton. Sebarannya ada di Sulawesi, Halmahera, Papua dan Kalimantan.

Di Halmahera Maluku Utara, eksplorasi nikel dimulai sejak tahun 1980an. Perusahaan plat merah PT Aneka Tambang menggarap potensi nikel di Pulau Gebe. Dengan alasan cadangan nikel di kawasan itu tak lagi bernilai ekonomis, ANTAM menghentikan aktivitasnya pada tahun 2004. Meninggalkan lubang bekas galian dan kerusakan lingkungan. Anehnya, sepanjang ANTAM beroperasi, tak ada satupun protes dilakukan. Mungkin karena dia milik negara. Mungkin juga dunia belum terhubung dan diskusi tentang ancaman ekologis belum semeriah saat ini.

Nikel Halmahera adalah jenis nikel laterit yang terbentuk dari pelapukan batuan ultramafik seperti peridotit dan dunit. Proses pelapukan ini menghasilkan endapan nikel yang kaya dengan “saprolit” – jenis mineral yang kaya dengan magnesium dan berkadar nikel tinggi, umumnya berwarna hijau kecoklatan dan “”limonit” dengan kadar nikel lebih rendah dan berwarna kuning atau cokelat keemasan.

Gara-gara nikel, Maluku Utara tiba-tiba jadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Kontribusi terbesar untuk yang tinggi itu datang dari sektor pertambangan. Ekspor nikel mempertebal kantong pendapatan negara. Tapi sebagaimana batu bara dan “perusak” lainnya, eksploitasi nikel juga menyisakan agenda kerusakan lingkungan yang semakin parah. Di sisi lain, kantong pendapatan yang kian tebal ternyata tak mampu menyelamatkan Maluku Utara dari jebakan salah satu provinsi paling miskin di Indonesia.

Eksploitasi tambang nikel memicu deforestasi besar-besaran di Maluku Utara. Mengancam hutan dan ruang hidup suku asli “hongana manyawa”. Data Global Forest Watch mencatat Halmahera kehilangan tutupan pohon sebanyak 27.900 hektar di Halmahera Tengah, 56.300 hektar di Halmahera Timur dan 79.000 hektar di Halmahera Selatan. Ini terjadi sejak tahun 2001. Tak aneh jika pohon-pohon di Halmahera kerap berbisik – “kami pernah jadi guru, peneduh, pelindung tapi kini batang kami dipotong rapi agar bisa jadi meja rapat untuk banyak keputusan yang membunuh kami sendiri”.

Ancaman serius juga menyasar kehidupan di laut dan komunitas di

lingkar tambang. Publikasi hasil penelitian Nexus3 Foundation dan Universitas Tadulako mengirim signal merah. Ada pencemaran logam berat merkuri dan arsenik pada sampel ikan di area penambangan dan pengolahan ikan di teluk Weda, Halmahera Tengah. Kandungan merkuri, kadmium dan kromium pada beberapa jenis ikan telah melebihi batas maksimum kontaminasi arsenik sebesar 2 mg/kg sebagaimana peraturan Badan Pengawas Obat dan Minuman.

Arsenik sesuai uji sampel tahun 2024 itu ternyata jauh lebih tinggi dari analisa data pada tahun 2007. Temuan ini memberikan indikasi jika pencemaran yang terjadi telah masuk ke rantai konsumsi rumah tangga. Kerusakan ekologis ini juga menyebabkan kualitas air di kawasan Ake Jira – salah satu sumber air bersih bagi masyarakat lokal – tidak lagi bisa dikonsumsi. Peneliti Nexus3, Annisa Maharani menyebut kualitas air di Ake Jira telah melampaui ambang batas standard air sungai kelas 1 sehingga tidak layak digunakan untuk konsumsi air minum.

Tim peneliti juga melakukan pemeriksaan biomonitoring untuk menguji dampak lanjutan dari pencemaran di sekitar teluk Weda. Caranya dengan menganalisa kadar enam logam berat yang diduga ada dalam darah warga di sekitar lokasi tambang. 61 warga dari dua desa terdekat – Gemaf dan Lelief – diambil sampel darahnya. Hasilnya bikin shock. 47 persen warga memiliki konsentrasi logam berat berupa merkuri dalam darah yang melebihi batas akan sebesar 9 yg/l. 32 persen lainnya memiliki kandungan arsenik yang melebihi batas aman sebesar 12up/l.

Kondisi memiriskan ini menurut Darmawati Darwis – Guru Besar FMIPA Universitas Tadulako menunjukkan indikasi paparan logam berat telah menyebar luas di komunitas. Warga yang bukan pekerja tambang memiliki kadar merkuri dan arsenik dalam darah yang lebih tinggi dibanding para pekerja. Jika ikan yang tercemar terus dikonsumsi maka akan memicu risiko jangka panjang bagi kehidupan warga. Logam berat ini akan berubah menjadi toksik.

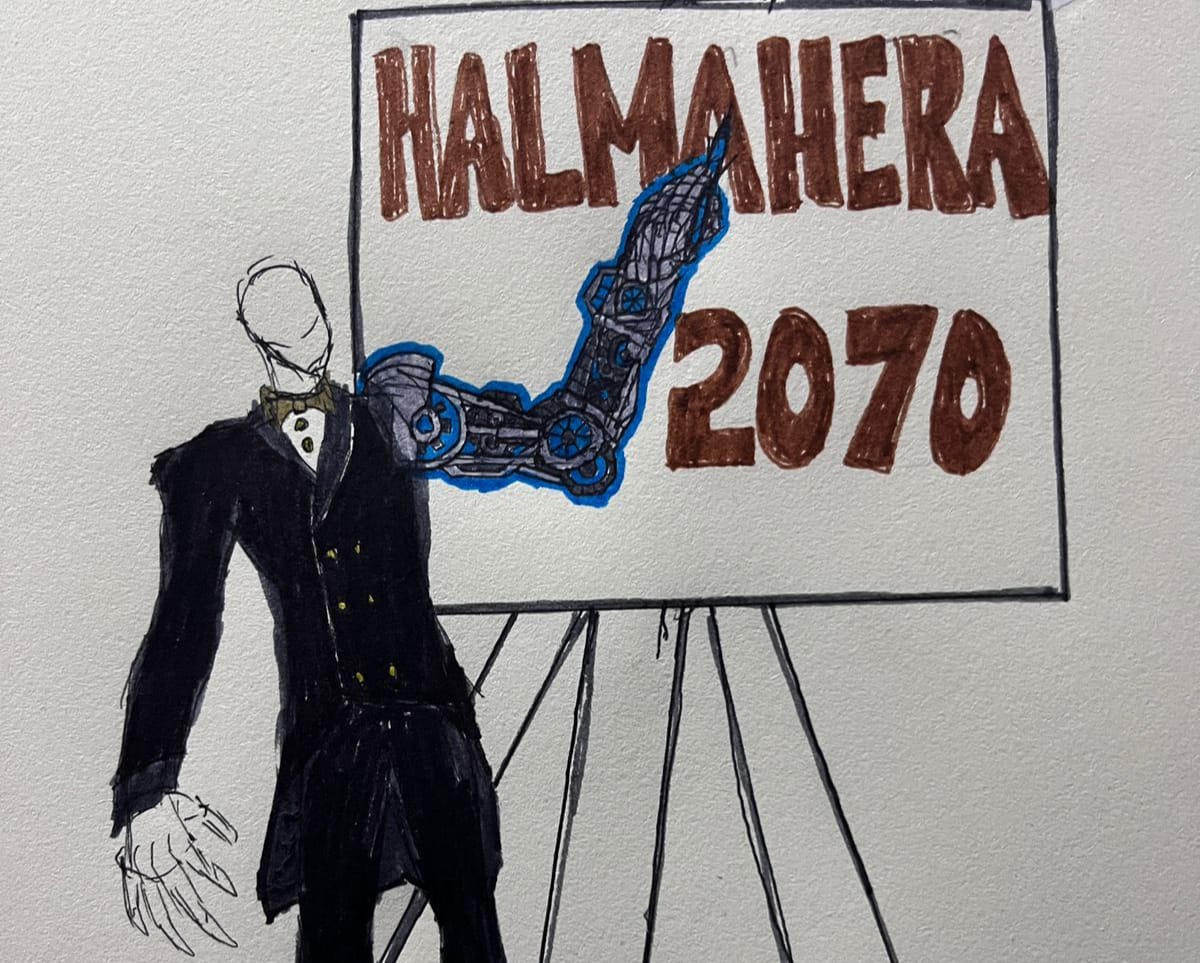

Saya membayangkan jika Haraway datang ke Halmahera, Ia akan menyadari bahwa cyborg tak hanya direkayasa sebagai refleksi kemajuan tekhnologi tetapi Ia juga bisa lahir dari kerusakan yang disebabkan oleh perilaku manusia yang secara sadar menjarah bumi tanpa jeda. Jika kondisi di Halmahera berlangsung secara konstan hingga 20-30 tahun, bisa saja anak-anak yang terlahir dari rahim perempuan Halmahera adalah manusia setengah besi.

Sebagian tubuhnya terdiri dari daging dan tulang yang bertumbuh. Tapi sebagian lainnya didominasi campuran merkuri dan arsenik yang menonjolkan logam berat – entah di tangan, kaki, mata, telinga atau organ tubuh bagian dalam. “Aku mengendus luka dan luka itu berbau Aku”. Begitu satire yang dituliskan Terry Tempest Williams dalam “Erosion”. Satire yang memenuhi langit Halmahera yang kian sesak oleh deru-debu mesin penghancur peradaban.

Kita mestinya sadar, eksploitasi dan kerusakan adalah dua sisi mata uang kapitalisme yang tak tak bisa dipisahkan. Kita butuh mata uang sosial sebagai penyeimbang yang bisa menjaga nilai tradisi dan memperkecil kerusakan. Harus ada batas mana yang bisa dan mana yang haram untuk disentuh. Tak semua tanah, hutan dan air bebas dijarah dengan ijin yang membunuh warisan masa depan. Imajinasi tentang “Cyborg Halmahera” ini adalah pengingat bahwa kisah tentang kemanusiaan selalu berkelindan dengan bagaimana kita bertumbuh, membangun, merusak dan menilai diri sendiri.

Penulis buku “The Anatomy of Life And Energy in Agriculture” Arden Andersen menuliskan sebuah peringatan untuk kita hari ini dan untuk kehidupan besok lusa – “Kamu tidak bisa menumbuhkan manusia dari tanah yang sakit”. (*)

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.