Oleh: Syarif Tjan

Direktur TJAN Institute, Pengamat Sosial dan Lingkungan

________

KEMARIN, Jumat 8 Agustus 2025, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Maluku Utara Pro Warga Maba Sangaji (Format-Praga) turun ke jalan. Mereka menggelar aksi di depan Gedung Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, Jakarta Selatan, menuntut Kejagung menginvestigasi kasus Halmahera Timur dan mengaudit aktivitas PT Position yang dinilai merugikan warga adat Maba Sangaji. Aksi ini juga mendesak pembebasan 11 warga adat yang masih berstatus tersangka.

Melihat berita ini, saya jadi teringat betul ketika pertama kali membaca tentang penangkapan 27 warga Maba Sangaji beberapa bulan lalu. Ada yang mengganjal dalam hati ketika membaca bagaimana mereka yang mempertahankan tanah leluhur malah dituduh sebagai “preman” yang mengganggu investasi. Ternyata, hingga hari ini, perjuangan mereka belum berakhir. Bahkan mahasiswa dari daerah mereka sendiri harus turun tangan, berjuang di ibukota untuk menyuarakan keadilan. Ini bukan sekadar masalah hukum biasa—ini adalah cermin dari bagaimana kita, sebagai bangsa, memandang hubungan antara manusia dan alam.

Kasus PT Position di Maba Sangaji memaksa kita bertanya: siapa sebenarnya yang berhak atas tanah dan hutan yang telah ada selama berabad-abad? Masyarakat adat yang merawatnya turun-temurun, atau perusahaan yang datang dengan izin dan janji keuntungan ekonomi? Pertanyaan ini tidak akan pernah mudah dijawab, apalagi ketika kepentingan ekonomi nasional berhadapan langsung dengan hak-hak fundamental masyarakat lokal.

Yang menyedihkan dari kasus ini adalah bagaimana nilai sebuah ekosistem direduksi menjadi angka Rp 2.500 per meter persegi. Bayangkan, hutan pala yang telah tumbuh puluhan tahun, yang menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup, yang menyediakan air bersih bagi penduduk desa, dihargai semurah itu. Ini bukan hanya soal ekonomi—ini adalah penghinaan terhadap kearifan lokal yang telah memelihara keseimbangan alam selama generasi.

Ketika saya melihat foto-foto kerusakan hutan di Maba Sangaji, yang terlintas adalah kata-kata Albert Schweitzer tentang “penghormatan terhadap kehidupan.” Setiap pohon yang ditebang, setiap sungai yang tercemar, adalah kehidupan yang direnggut tanpa pertimbangan moral yang memadai. PT Position tidak hanya menghancurkan pohon-pohon; mereka merobohkan sistem kehidupan yang telah berevolusi selama ribuan tahun.

Pencemaran sungai yang terjadi kemudian menyebar hingga ke laut—efek domino yang akan dirasakan bukan hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga anak cucu kita nanti. Air yang dulunya jernih dan penuh ikan, kini menjadi sumber penyakit. Tanah yang subur berubah menjadi lahan tandus yang tak mampu lagi menopang kehidupan. Inilah yang Hans Jonas maksud dengan “imperatif tanggung jawab”—setiap tindakan kita hari ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan.

Arne Naess pernah mengkritik keras apa yang dia sebut sebagai “antroposentrisme destruktif”—pandangan yang menempatkan keuntungan manusia (dalam hal ini, keuntungan ekonomi) di atas segalanya. Kasus Maba Sangaji adalah contoh sempurna dari mentalitas ini. Alam dilihat tidak lebih dari sekedar sumber daya yang bisa diambil, tanpa mempertimbangkan hak hidup makhluk lain yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Filsuf Amerika, Holmes Rolston III pasti akan geleng-geleng kepala melihat bagaimana kompleksitas ekosistem Maba Sangaji direduksi menjadi perhitungan untung-rugi belaka. Dalam pandangannya, alam punya nilai yang tidak bisa diukur dengan uang. Hutan pala bukan cuma komoditas—dia adalah komunitas makhluk hidup yang punya hak untuk existe dalam bentuk aslinya.

Yang membuat saya semakin prihatin adalah bagaimana Aldo Leopold’s “Land Ethic” benar-benar diabaikan dalam kasus ini. Leopold bilang bahwa suatu tindakan itu benar ketika ia “cenderung melestarikan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik.” PT Position jelas-jelas melakukan yang sebaliknya: merusak integritas ekosistem demi keuntungan sesaat.

Tapi kalau kita mau jujur, ini bukan hanya soal satu perusahaan nakal. Vandana Shiva sudah lama memperingatkan tentang “kekerasan pembangunan” yang sistematis seperti ini. Masyarakat Maba Sangaji mengalami apa yang Shiva sebut sebagai “pemiskinan” dalam arti yang sesungguhnya—mereka kehilangan akses terhadap sumber kehidupan yang selama ini mereka andalkan.

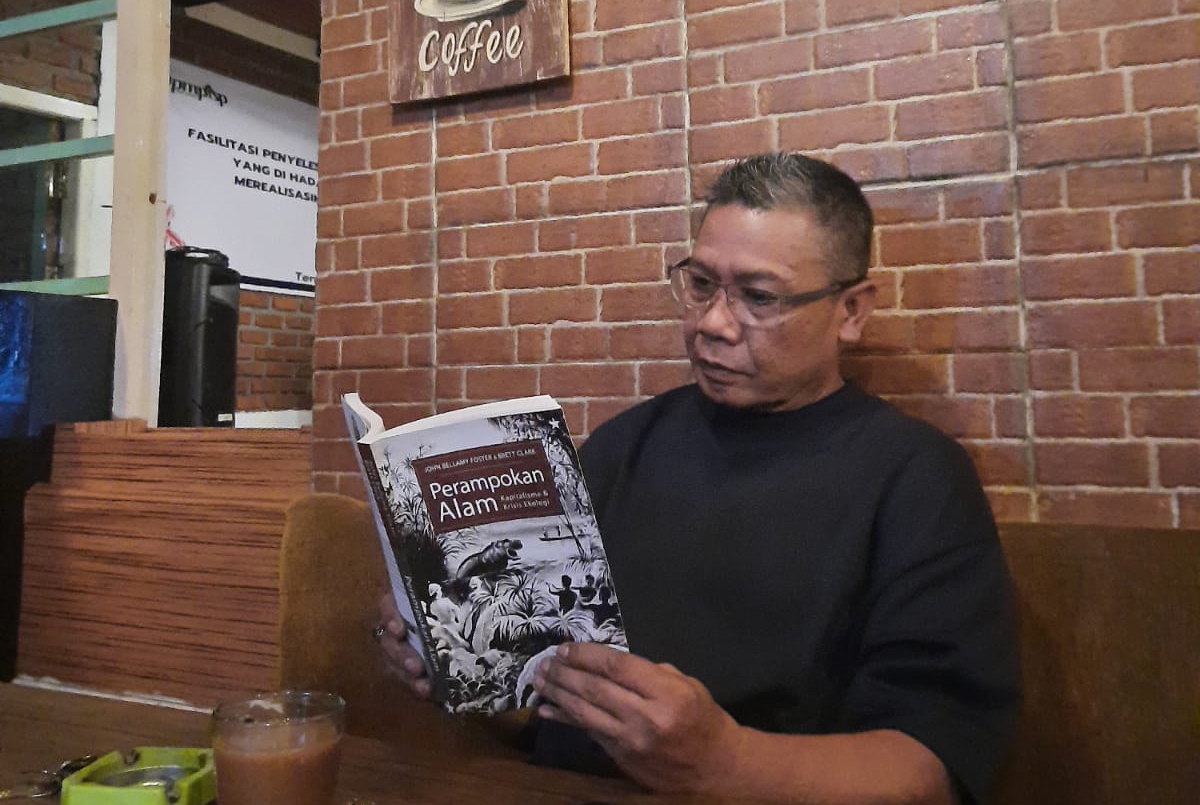

John Bellamy Foster dan Brett Clark mungkin tidak akan terkejut dengan kasus ini. Dalam analisis mereka, inilah wujud nyata dari “perampokan alam” oleh sistem kapitalis. PT Position menciptakan apa yang mereka sebut “metabolic rift“—keretakan dalam siklus alami dimana nutrisi dan energi dari ekosistem lokal “dicuri” untuk kepentingan rantai nilai global, meninggalkan komunitas lokal dengan kerusakan permanen.

Proses yang terjadi di Maba Sangaji persis seperti yang Marx gambarkan sebagai “akumulasi primitif”—hanya saja dalam versi kontemporer. Tanah komunal yang selama ini dikelola bersama dipaksa berubah menjadi properti privat yang menghasilkan keuntungan. Penolakan PT Position untuk mengakui hak ulayat masyarakat, plus tawaran kompensasi yang merendahkan, adalah strategi klasik untuk menciptakan “surplus population”—orang-orang yang kehilangan akses terhadap sumber daya produktif dan terpaksa menjadi pekerja murah atau bahkan sekadar terpinggirkan.

Yang lebih menyedihkan lagi adalah bagaimana nikel yang diambil dari Maba Sangaji untuk bahan industri teknologi dan otomotif, sementara masyarakat lokal harus menanggung “utang ekologis” berupa kerusakan lingkungan yang mungkin tak akan pernah bisa dipulihkan. Ini adalah “imperialisme ekologis” dalam bentuknya yang paling telanjang—negara dan komunitas di pinggiran dipaksa menjadi penyedia bahan mentah sekaligus tempat pembuangan masalah lingkungan.

Foster dan Clark benar ketika bilang bahwa kapitalisme membutuhkan “alam yang murah” untuk bisa terus bertahan. Tawaran Rp 2.500 per meter persegi adalah bukti konkrit bagaimana sistem ini bekerja—mengubah sistem kehidupan yang tak tergantikan menjadi komoditas murahan melalui eksternalisasi biaya ekologis dan sosial.

Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah bagaimana negara—yang seharusnya melindungi rakyatnya—malah berperan sebagai agen akumulasi kapital. Ketika 11 warga Maba Sangaji ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan premanisme dan pemerasan, yang terungkap adalah bagaimana aparatur negara digunakan untuk melayani kepentingan modal, bukan untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat.

Ironis sekali. Di satu sisi, UUD 1945 Pasal 28H jelas-jelas menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 18B juga mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Tapi di lapangan? Negara malah memfasilitasi pelanggaran terhadap kedua hak fundamental ini.

Kegagalan negara di sini berlapis-lapis. Pertama, gagal mencegah PT Position beroperasi tanpa Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari masyarakat adat, di mana masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal punya hak untuk menyatakan menerima atau menolak setiap gagasan dan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah mereka.

Kedua, gagal mengawasi operasi perusahaan sampai terjadi kerusakan lingkungan yang parah. Ketiga, ketika masyarakat melakukan perlawanan yang sah untuk mempertahankan hak konstitusional mereka, negara malah mengkriminalisasi mereka.

Pernyataan polisi bahwa aksi warga “meresahkan investasi” benar-benar mengungkap betapa terbaliknya prioritas negara kita. Investasi seharusnya adalah alat untuk kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan, bukan tujuan yang harus dilindungi mati-matian sampai mengabaikan hak-hak dasar warga negara.

Penggunaan UU Darurat, UU Minerba, dan KUHP untuk mengkriminalisasi perlawanan ekologis menunjukkan betapa mudahnya hukum dikooptasi untuk melayani kepentingan kapital. Hukum yang seharusnya menjadi tameng bagi yang lemah malah jadi pedang bagi yang kuat.

Apa yang terjadi di Maba Sangaji memaksa kita untuk berpikir ulang tentang model pembangunan yang selama ini kita anut. Kita tidak bisa terus mengorbankan keadilan ekologis demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang.

Masyarakat adat seperti di Maba Sangaji sebenarnya adalah penjaga ekosistem yang sudah teruji selama berabad-abad. Mengabaikan pengetahuan dan hak mereka bukan cuma ketidakadilan sosial, tapi juga kebodohan ekologis yang akan merugikan kita semua.

Foster dan Clark mungkin benar bahwa krisis ekologi tidak akan bisa diatasi dalam kerangka sistem kapitalis karena kontradiksi fundamentalnya dengan keberlanjutan. Tapi setidaknya, kita bisa mulai dari hal-hal yang lebih konkrit: mengakui penuh hak ulayat masyarakat adat, menerapkan prinsip FPIC secara konsisten, dan mentransformasikan peran negara dari agen akumulasi kapital menjadi pelindung hak-hak ekologis rakyat.

Solidaritas kepada 11 tersangka di Maba Sangaji bukan cuma soal kemanusiaan biasa. Ini adalah solidaritas terhadap semua komunitas yang berjuang mempertahankan ruang hidup bersama melawan logika perampasan yang tak kenal ampun.

Kasus Maba Sangaji mengingatkan kita bahwa masa depan Halmahera dan kemanusiaan tergantung pada kemampuan kita mengatasi kontradiksi fundamental antara sistem yang mengejar keuntungan tanpa batas di Halmahera yang sangat terbatas ini. Pertanyaannya: apakah kita masih punya waktu untuk berubah? (*)

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.