Oleh: Afidaa Wahid S.S., M.A

Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun (Prodi Sastra Indonesia)

Keberagaman etnis, budaya, dan penutur bahasa di Indonesia meskipun memiliki tempat tinggal (asal) tetapi masing-masing etnis yang tersebut tersebar diberbagai daerah yang kini bukan menjadi tempat asalnya.

Meskipun penutur bahasa Jawa memiliki tanah asal di Pulau Jawa, tetapi saat ini banyak bermukim dihampir seluruh pelosok tanah air, di Sumatra, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Begitu juga etnis yang berpenutur bahasa Sasak kini banyak bermukim di Sumbawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Begitu juga etnis-etnis lain, seperti Bugis yang berpenutur bahasa Bugis dan juga Buton. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hampir wilayah atau komunitas di seluruh pelosok tanah bersifat heterogen.

Heterogenitas tersebut, dapat berarti wilayah pemukiman suatu etnis atau penutur bahasa tertentu dapat dikeliling atau terdapat beberapa wilayah pemukiman etnis atau penutur bahasa lain disekitarnya sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. Dapat juga berarti dalam suatu wilayah tertentu didiami oleh berapa etnis atau penutur bahasa yang berbeda. Dalam konteks tersebut, batas-batas etnis dan juga bahasa menjadi bersifat imajiner.

Kondisi di atas, mengakibatkan terjadinya kontak antar etnis yang dalam terminologi linguistik disebut kontak bahasa sehingga mempengaruhi perubahan bahasa antar etnis yang terlibat. Heterogenitas dan kontak antara etnis tersebut tersebut dapat bermuara pada dua hal, yaitu terciptanya situasi yang harmoni dan situasi yang disharmoni (lihat Mahsun, 2006). Jika antara dua atau lebih etnis yang kontak memiliki unsur-unsur dan nilai tertentu yang sama yang dibarengi dengan adaptasi sosial maka akan tercipta situasi yang harmoni.

Sebaliknya, jika antara dua atau lebih etnis yang kontak tersebut tidak diikuti oleh adaptasi sosial akan cenderung tercipta situasi disharmoni seperti yang ditunjukkan oleh Mahsun (2006). Jadi, perbedaan etnis dan juga bahasa dapat menjadi jurang pemisah yang mengarah kepada disintegrasi sosial, dan sebaliknya. Dalam kaitan ini Highwater (1981:1) mengingatkan bahwa budaya dapat membawa orang ke dua sisi yang berlawanan, di satu sisi budaya dapat menyatukan orang tetapi disisi lain budaya itu membuat orang tidak bisa bersatu bahkan berkonflik. Highwater menyatakan the capacity is to unite or to disunite people.

Heterogenitas juga diperlihatkan oleh masyarakat Maluku Utara yang mencakup Kepulauan Ternate-Tidore, Kepulauan Sula-Taliabo, Kepulauan Halmahera, dan Kepulauan Morotai. Menariknya, berbagai etnis yang berbeda hampir merata di wilayah Maluku Utara, hidup secara berdampingan, bukan terjadi akibat program transmigrasi yang dilakukan pemerintah tetapi terjadi secara alamiah yang mungkin oleh faktor-faktor tertentu, misalnya bencana, ekonomi, maupun politik (peperangan).

Suatu desa atau dusun/kampung dari etnis tertentu hidup berdampingan dengan beberapa desa atau dusun/kampung lain dari etnis yang berbeda, tentu masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda. Ada juga situasi, suatu desa atau dusun/kampung terdiri atas beberapa etnis yang secara administratif kewilayahan tidak terpisah. Kondisi seperti ini menarik untuk dikaji secara sosiolinguistik bagaimana akulturasi, pemilihan, dan penggunaan bahasa terjadi seperti diuraikan di atas.

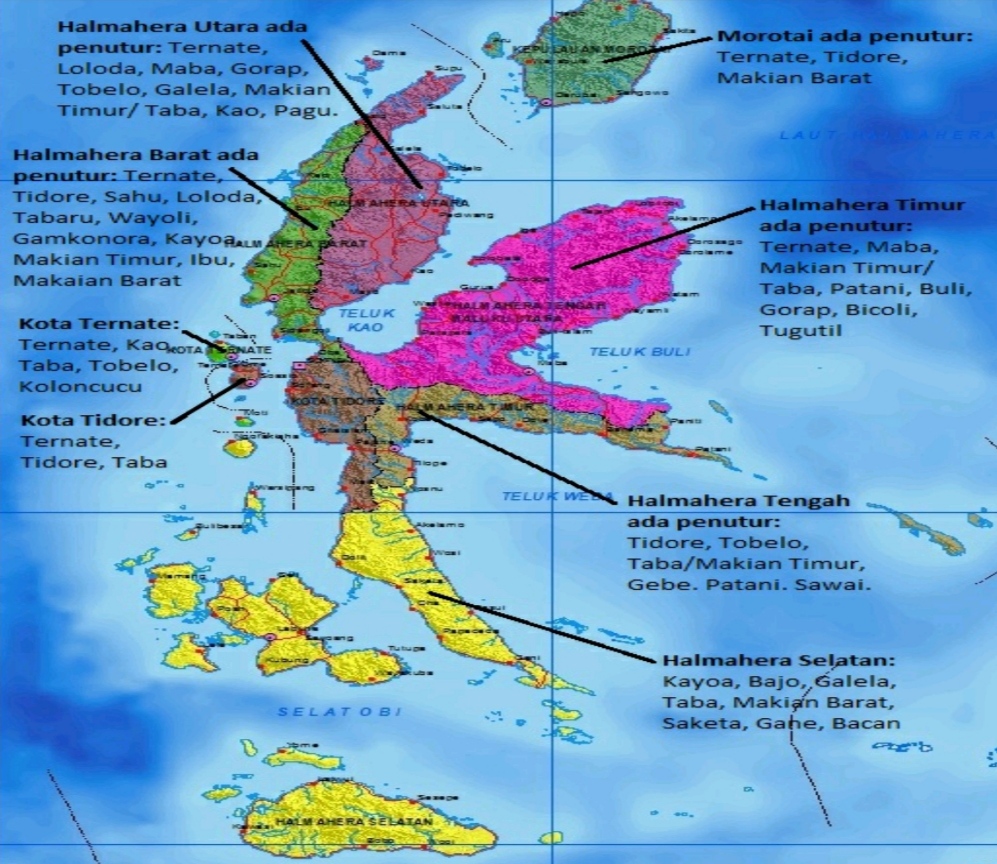

Keberagaman etnis yang terdapat di Maluku utara tersebut relevan dengan peta bahasa yang dirilis Badan Bahasa (2016). Badan Bahasa (2016) merilis, di Maluku Utara setidak-tidaknya terdapat 18 bahasa daerah, diantaranya bahasa Ternate, Tobelo, Galela, Sahu, Sawai, Gane, Makian (Dalam)/Taba, Patani/Maba, Buli, Bacan, dan sebagainya. Meskipun secara metodologi lemah, Kantor Bahasa Maluku Utara (2014) setidak-tidaknya mencatat 36 varian bahasa daerah di Maluku Utara. Paling banyak bahasa-bahasa daerah tersebut tersebar di Kepulauan Halmahera dan Kepulauan Ternate-Tidore.

Keberagaman etnis di Maluku Utara termasuk di dalamnya bahasa pada beberapa wilayah memicu terjadinya konflik sosial antara etnis. Menariknya, konflik tersebut berbasis pada perbedaan etnis mengalahkan perbedaan agama. Dengan kata lain, solidaritas etnis mengalahkan solidaritas agama seperti diuraikan Diharjo (2008).

Konflik agama yang terjadi belakangan di Maluku Utara menurut Diharjo (2008) diawali oleh konflik antar etnis. Konflik di Kota Ternate tahun 1999 merupakan konflik antara etnik, yaitu disatu sisi gabungan etnik (muslim dan non-muslim) Suku Kao di Ternate Utara dan di sisi lain gabungan (muslim dan non-muslim) etnis Makian (Dalam)/Taba di Ternate Selatan.

Keselamatan jiwa seseorang saat itu ditentukan oleh identitas etnik. Jika, konflik berdasarkan isu etnis tersebut terjadi, maka hampir dapat dikatakan seluruh wilayah/desa yang terdapat di Maluku Utara akan terlibat konflik. Sebab, hasil pemetaan Kantor Bahasa Maluku Utara (2014), hampir setiap etnis yang bermukim pada suatu desa/kampung di Maluku Utara hidup secara berdampingan dengan desa/kampung lain dari etnis yang berbeda.

Setiap kabupaten (delapan kabupaten) yang ada di Provinsi Maluku Utara minimal tiga etnis yang masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda berdasarkan data Kantor Bahasa Maluku Utara (2014). Kota Ternate terdapat lima etnis yang bermukim, yaitu Ternate, Koloncucu, Makian Dalam/Taba, Kao, dan Tobelo. Kota Kepulauan Tidore terdapat etnis Ternate, Makian Dalam, dan Tobelo. Kabupaten Halmahera Utara terdapat etnis berbahasa Ternate, Loloda, Maba, Gorap, Tobelo, Galela, Makian Dalam, Kao, dan Pagu. Kabupaten Halmahera Barat terdapat etnis berpenutur bahasa Ternate, Tidore, Tabaru, Loloda, Sahu, Wayoli, Gamkonora, Kayoa, Makian Dalam/Taba, Makian Barat, dan Ibo/Ibu. Kabupaten Halmahera tengah terdapat etnis berpenutur bahasa Tidore, Tobelo, Makian Timur/Taba, Gebe, Patani, Sawai, dan Weda. Kabupaten Halmahera Timur terdapat etnis berpenutur bahasa Ternate, Maba, Patani, Gorap, Buli, Makian Timur/Taba, Bicoli, dan Tugutil. Adapun, Kabupaten Halmahera Selatan terdapat etnis berpenutur bahasa Kayoa, Bajo, Galela, Makian Timur/Taba, Makian Barat, Saketa, Gane, dan Bacan.

Konflik akibat perbedaan etnis termasuk didalamnya bahasa dibenarkan Latif (2004). Menurut Latif (2004), secara faktual bahwa perbedaan bahasa dan nilai budaya dapat mengakibatkan konflik tidak hanya antar migrasi cina dengan orang kulit putih Amerika, tetapi juga antar sesama imigran Cina di Amerika Serikat.

Konflik kultural (cultural clash) sesama anggota keluarga Cina-Amerika antara orang tua dan anak-anak mereka sendiri selama bertahun-tahun. Ibu-ibu Cina masih memegang budaya Cina sedangkan anak-anak mereka memegang nilai budaya Amerika. Konflik budaya dalam keluarga ini semakin menjadi ketika usaha ibu-ibu Cina menanamkan nilai-nilai budaya kecinaan kepada anak-anak mereka mengalami kebuntuan karena masalah bahasa.

Para ibu menguasai bahasa Cina dan tidak memahami betul bahasa Inggris sedangkan anak-anak mereka yang telah Americanized sangat menguasai bahasa Inggris tetapi sangat dangkal dalam bahasa Cina.

Konsekuensinya adalah komunikasi antar generasi tua (ibu-ibu) dengan generasi muda terjadi miss komunikasi sehingga missi kultural tidak tercapai. Nilai-nilai budaya Cina yang menjadi konteks dan isi bahasa Cina tidak dapat dipahami dan kemudian ditolak oleh anak-anak mereka. Sedangkan ibu-ibu Cina tidak mampu menjelaskan nilai kecinaan mereka itu kepada anak-anak mereka dalam bahasa Inggris.

Menurut Diharjo (2008), hal di atas dimungkinkan terjadi karena terdapat ikatan primordial yang kuat yang berakar pada identitas dasar seperti tubuh, nama, bahasa, agama atau kepercayaan, sejarah dan asal-usul. Identitas dasar ini merupakan sumber acuan bagi para anggota suatu kelompok etnik dalam melakukan interaksi sosialnya.

Identitas dasar merupakan sumber adanya ikatan primordial, suatu ikatan yang lahir dari hubungan-hubungan keluarga atau hubungan darah (garis keturunan), hubungan ras, lingkungan kepercayaan atau keagamaan, serta bahasa atau dialek tertentu. Suatu persamaan hubungan darah, dialek, ras, kebiasaan dan sebagainya yang melahirkan ikatan emosional yang kadang kadarnya berlebihan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bersifat destruktif. Sebab, identitas dasar diperoleh secara askriptif dan tidak mudah untuk mengingkarinya, identitas dasar muncul dalam interaksi sosial antar kelompok etnik. Dalam interaksi tersebut para pelaku dari berbagai kelompok etnik akan menyadari bahwa terdapat perbedaan kelompok diantara mereka. Identitas dasar kemudian menjadi suatu pembeda antara berbagai kelompok etnik yang sedang berinteraksi.

Meskipun telah terjadi konflik antar etnis, konflik-konflik tersebut hanya terjadi pada hanya terjadi pada sebagian kecil wilayah yang memiliki keragaman etnik. Adapun pada sebagian besar wilayah lain, dengan keragaman etnis yang sama kehidupan sosial budaya cenderung atau relatif harmoni atau tidak terjadi konflik. Bahkan setiap anggota masyarakat pada beberapa wilayah/desa/kampung dimaksud memiliki tiap-tiap etnis yang berinteraksi saling menguasai bahasa etnis lain secara sempurna dan alami (coordinate bilingual).

Secara sosiologis, wilayah yang memiliki keragaman dengan kondisi sosial masyarakatnya harmoni dimungkinkan terjadi asimilasi atau adaptasi satu sama lain yaitu suatu proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan demikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri (Koentjaranigrat, 2011:155). Artinya, terdapat dua atau lebih kelompok bahasa yang saling menerima dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan tetapi karakter kebudayaan kedua budaya tersebut tetap dipertahankan.

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.