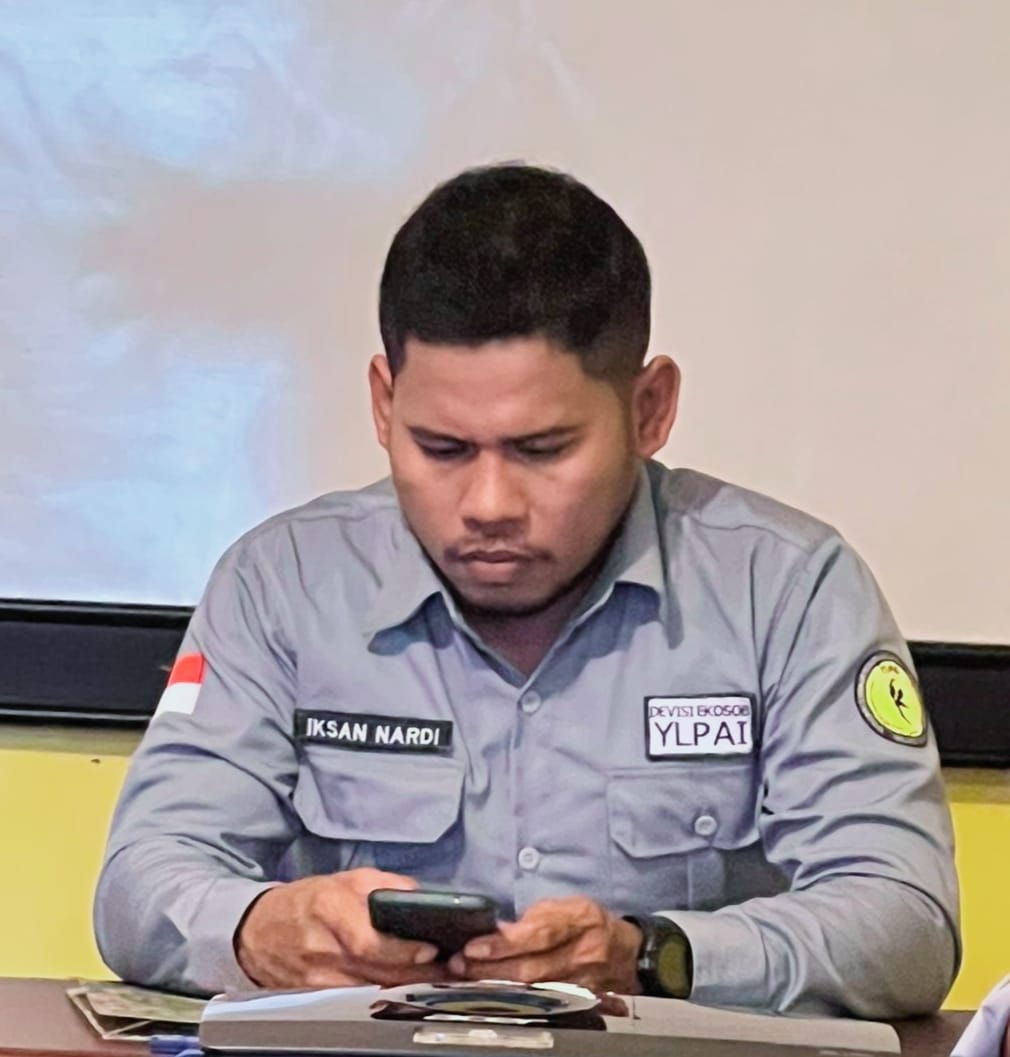

Oleh: Iksan Nardi B

Advokat dan Pegiat Bantuan Hukum Cuma-cuma YLPAI Malut

________

FENOMENA kepemimpinan di era digital telah menghadirkan paradoks yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Ketika seorang gubernur lebih fokus membangun citra melalui media sosial daripada mengimplementasikan kebijakan yang substansial, kita perlu merenungkan kembali esensi kepemimpinan publik dalam kerangka hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Media sosial telah menjadi arena baru dalam politik kontemporer. Platform digital menawarkan akses langsung kepada masyarakat tanpa filter media massa tradisional. Namun, kemudahan ini juga menciptakan jebakan bagi para pemimpin politik yang tergoda untuk memprioritaskan “likes”, “shares“, dan “comments” daripada implementasi kebijakan yang riil.

Dilema Citra versus Substansi

Gubernur, sebagai kepala daerah provinsi, memiliki kewenangan yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana umum. Kewenangan yang begitu strategis ini seharusnya menjadi fokus utama dalam menjalankan amanah rakyat.

Ketika seorang gubernur menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk membangun citra di media sosial, pertanyaan fundamental muncul: apakah hal ini sejalan dengan prinsip good governance? Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Memang benar bahwa transparansi dapat diwujudkan melalui media sosial dengan membagikan informasi kegiatan pemerintahan kepada publik. Namun, transparansi yang sejati bukan sekadar mengunggah foto-foto kegiatan seremonial atau pernyataan-pernyataan populis, melainkan keterbukaan mengenai proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan evaluasi kinerja program-program pemerintah.

Akuntabilitas publik tidak dapat diwujudkan hanya melalui postingan media sosial yang bersifat sepihak. Akuntabilitas memerlukan mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis, terukur, dan dapat diverifikasi oleh publik. Laporan kinerja, capaian indikator pembangunan, dan evaluasi program-program strategis jauh lebih bermakna daripada sekadar konten media sosial yang bersifat superficial.

Implikasi Hukum dan Konstitusional

Dari perspektif hukum tata negara, perilaku gubernur yang lebih fokus pada media sosial daripada substansi kepemimpinan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan dari amanah konstitusional. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Gubernur yang terpilih memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah tersebut secara optimal. Ketika energi dan fokus lebih banyak tercurah pada aktivitas yang bersifat pencitraan, hal ini dapat dikualifikasi sebagai bentuk penelantaran kewajiban jabatan. Dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Lebih jauh lagi, perilaku seperti ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Prinsip kepastian hukum, keseimbangan, keadilan, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi terabaikan ketika pemimpin lebih memprioritaskan popularitas digital daripada kinerja nyata.

Dampak terhadap Demokrasi Lokal

Fenomena “gubernur narsis” ini juga berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi lokal. Demokrasi tidak berhenti pada pemilihan umum, tetapi berlanjut pada proses pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika pemimpin terjebak dalam permainan citra digital, komunikasi politik menjadi searah dan tidak substantif.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan menjadi terdegradasi menjadi sekadar “audience” dari pertunjukan media sosial pemimpin. Padahal, esensi demokrasi partisipatif mensyaratkan adanya ruang dialog yang bermakna antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar interaksi simbolik di dunia maya.

Lebih mengkhawatirkan lagi, perilaku ini dapat menciptakan kultur politik yang memprioritaskan popularitas sesaat daripada kapasitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Generasi muda yang mengamati fenomena ini mungkin akan menganggap bahwa kesuksesan politik dapat diraih hanya melalui kemampuan “viral” di media sosial, bukan melalui kompetensi dan integritas dalam melayani masyarakat.

Rekomendasi Strategis

Menghadapi fenomena ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai stakeholder. Pertama, masyarakat sipil perlu mengembangkan literasi politik yang lebih kritis terhadap konten media sosial pemimpin politik. Kemampuan untuk membedakan antara substansi dan retorika menjadi kunci dalam menciptakan tekanan publik yang konstruktif.

Kedua, lembaga-lembaga pengawas seperti DPRD perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan fokus pada implementasi kebijakan dan pencapaian target-target pembangunan yang terukur. Pengawasan tidak boleh terjebak pada aspek-aspek prosedural semata, tetapi harus menyentuh substansi kinerja pemerintahan.

Ketiga, media massa memiliki peran penting dalam memberikan ruang yang proporsional antara pemberitaan aktivitas media sosial pemimpin dengan evaluasi kritis terhadap kebijakan dan program-program pemerintah. Jurnalisme investigatif yang mengungkap kesenjangan antara janji-janji politik dengan realitas implementasi menjadi sangat relevan.

Penutup: Mengembalikan Esensi Kepemimpinan Publik

Kepemimpinan publik pada hakikatnya adalah amanah untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Media sosial, sebagai alat komunikasi modern, seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara pemimpin dengan rakyat, bukan menjadi tujuan itu sendiri.

Gubernur yang bijaksana akan memanfaatkan media sosial sebagai salah satu instrumen transparansi dan akuntabilitas, sambil tetap memprioritaskan implementasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Keseimbangan antara komunikasi publik dan substansi kepemimpinan inilah yang akan menentukan kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di era digital.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa banyak “likes” yang diperoleh seorang gubernur di media sosial, tetapi seberapa besar dampak positif kepemimpinannya bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Inilah tantangan sekaligus tanggung jawab moral setiap pemimpin di era digital: untuk tidak terjebak dalam ilusi popularitas maya, tetapi tetap berkomitmen pada substansi kepemimpinan yang bermakna dan bertanggung jawab. (*)

Tinggalkan Balasan